-

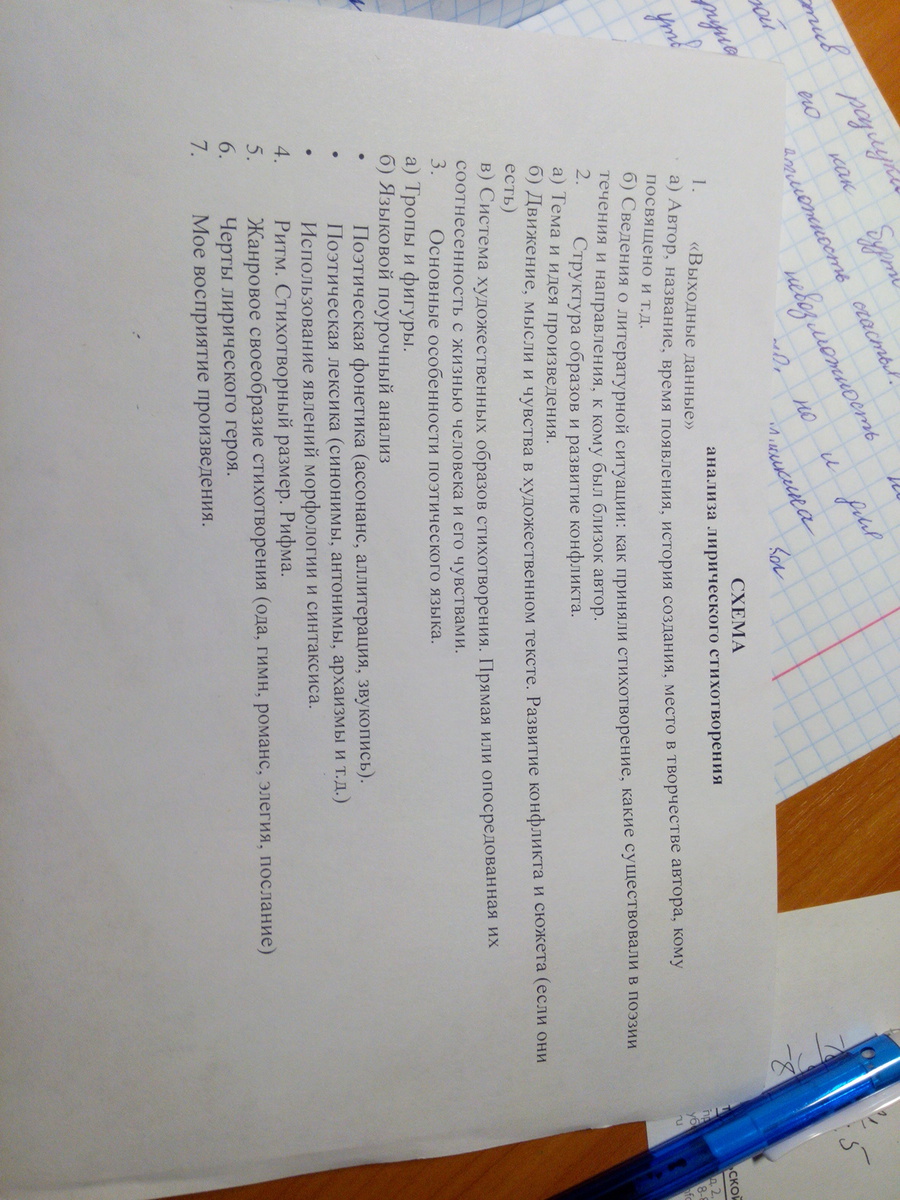

срочно нужен анализ лирического стихотворения лермонтова ветка палестины по плану на фото

-

Предмет:

Литература -

Автор:

justinroberts - 6 лет назад

-

Ответы 1

-

Содержание стихотворения в сопоставлении с контекстом жизни Л. заставляет предположить, что наиболее вероятная дата — февр. 1837; после создания «Смерти поэта» Лермонтову грозила опала, и он искал помощи у Муравьева, который ходатайствовал за него перед А. Н. Мордвиновым, управляющим III отделением. С этими событиями соотнес «Ветку Палестины» Муравьев: «Когда же возвратился домой, нашел у себя его записку, в которой он опять просил моего заступления, потому что ему грозит опасность. Долго ожидая меня, написал он, на том же листке, чудные свои стихи "Ветка Палестины", которые по внезапному вдохновению исторглись в моей образной, при виде палестинских пальм, принесенных мною с Востока...». По воспоминаниям Э. А. Шан-Гирей, пальмовая ветка была подарена Муравьевым Л. и хранилась в «ящике под стеклом». Конкретная ситуация в стихотворении непосредственно выступает в образах христианской новозаветной мифологии, уже освоенных русской поэзией (в т. ч. А. С. Пушкиным, Е. А. Баратынским). Они предопределены местом написания стихотворения (образная) и устойчивыми символами религии Писания и обрядности. С пальмовыми ветвями и восклицанием «осанна!» («спасение!») встречали Христа при въезде в Иерусалим; в Иордане крестился Иисус (отсюда эпитет «чистых» в значении «освященных истинной верой»); с образами «мира и отрады» сопряжены евангельские представления о прощении и спасении. Этим христианским мотивам сопричастен образ «божьей рати лучшего воина», терпящего страдания, духовно непреклонного, твердого в вере и надежде. На почве христианской мифологии возникает поэтическая образность «Ветки Палестины». «Восточный стиль» в русской поэзии традиционно связан, в частности, с декларацией стойкости и личного мужества. Так, уже отмечена перекличка стихов «Ветки Палестины» с пушкинским воссозданием в «Бахчисарайском фонтане» образа Марии — чистой и твердой в вере («Лампады свет уединенный, / Кивот, печально озаренный, / Пречистой девы кроткий лик / И крест, любви символ священный»; ср. у Л.: «Прозрачный сумрак, луч лампады, / Кивот и крест, символ святой»). Образная структура стиха обнаруживает также точки соприкосновения с формой элегических медитаций В. А. Жуковского и А. С. Пушкина («Цветок»), благодаря развитой системе вопросов, выполняющих мелодическую функцию и осложненных у Лермонтова «сюжетными» намеками. Поэтому мифологическая образность наполняется глубоко личным и обобщенным содержанием, принимающим форму интимного, исповедального раздумья. Оригинальность Лермонтова состоит в переключении мифологической образности в откровенно романтический план и в повышенной символизации единичной психологической ситуации; изначально заданный декоративный и экзотический элемент в стихотворении играет важную содержательную роль; все это позволяет отнести стихотворение к высшим воплощениям самосознания поэта. За «судьбами» ветки, пальмы, людей встает судьба поэта, и обращения к ветке обретают характер обращений к себе. Вопросы скрывают и одновременно приоткрывают душевное беспокойство поэта, причем сквозь интимность и уединенность общения проступает пристрастная заинтересованность («Скажи...», «Поведай...»). Поэт, в отличие от благостного мира образно́й, пребывает в ином — тревожном — бытии, он не знает «мира и отрады» и по контрасту с веткой («заботой тайною хранима») — беззащитен. Его тоска по лучшему миру выдает напряженное размышление о будущем — близком и отдаленном. Самый мир тревоги не явлен, а лишь подразумевается; стихотворение заканчивается на переломе от гармонии к дисгармонии (Б. Эйхенбаум). Вопросы, адресуемые ветке, проясняют причины самоуглубленности и заостряют внимание на тягостном душевном состоянии поэта, угадывающего в «историях» ветки, пальмы и людей превратности своей предстоящей судьбы. Намеки на страдания, опасности и жертвенность сливаются с чувствами стойкости, мужества, твердости. Ветка — символ веры, надежды и «божьей рати лучший воин» как бы передают поэту частицу своей непреклонности. Традицонная религиозная символика отражает не только жажду «мира и отрады», которых поэт лишен, и тревогу его духа, но и неизменность, несгибаемость перед лицом настоящих и грядущих испытаний. Предчувствуя страдания, опасности, Лермонтов соотносит себя с «лучшим воином», всегда достойным небес «перед людьми и божеством», и пальмовой веткой («святыни верный часовой»), черпая в человеческом опыте, закрепленном в мифологич. образах, волю и неколебимость. Рядом с этими мотивами, не отменяя и не искупая их, отчетливо слышны иные: как бы ни был поэт подавлен ожидаемыми гонениями, образы ветки и «воина с безоблачным челом» живут в нем, ибо «мир и отрада» достигаются жертвами и покоя достоин тот, кто с честью выдерживает удары судьбы.

-

Автор:

parisbuckley - 6 лет назад

-

0

-

-

Добавить свой ответ

Еще вопросы

- Вычислите удельную теплоемкость алюминия массой 100 г. Для нагревания алюминия 90°,требуется 9 кДж теплоты.

-

Перечислите значимые части слова. Дайте определение морфемы.

-

Предмет:

Русский язык -

Автор:

ruger - 6 лет назад

-

Ответов:

4 -

Смотреть

-

-

1. Выпишите номера правильных суждений.

1. Большой круг кровообращения начинается от правого желудочка.

2. Артерии малого круга кровообращения выносят из сердца венозную кровь.

3. Кровь из сердца в большом круге кровообращения поступает в аорту.

4. Кровь по большому кругу кровообращения поступает в легкие.

5. Малый круг кровообращения начинается от правого желудочка.

6. Артерии большого круга кровообращения несут от сердца венозную кровь.

7. Время прохождения порции крови по малому кругу кровообращения в среднем составляет 23 с.

8. Малый круг кровообращения впервые был описан Мигелем Серветом в 16 веке в книге " Восстановление христианства".

9. Кровь, поступающая по сосудам малого круга кровообращения в легкие,

всегда венозная.

10. Кровь из большого круга кровообращения поступает в правое предсердие.

11. В капиллярах малого круга кровообращения кровь из венозной становится артериальной.

12. Время прохождения порции крови по большому кругу кровообращения в среднем составляет 20-23 с.

13. Кровь по большому кругу кровообращения поступает к клеткам и тканям организма.

14. Кровь из малого круга кровообращения поступает в левое предсердие.

15. По артериям большого круга кровообращения течет венозная кровь.

16. По венам малого круга кровообращения течет артериальная кровь.

17. В сердце впадает 4 легочные артерии.

18. В капиллярах большого круга кровообращения, кровь из венозной становится артериальной.

19 Легочная артерия относится к малому кругу кровообращения.

20. Нижняя и верхняя полые вены относятся к большому кругу кровообращения.

21. Кровь из правого желудочка поступает в легочную вену.

-

образ Степана Калашникова из поэмы Лермонтова

-

Предмет:

Литература -

Автор:

kelsiemcfarland - 6 лет назад

-

Ответов:

4 -

Смотреть

-

How much to ban the user?

1 hour

1 day

100 years